Munich and Company

Rechercher dans ce blog

vendredi 4 juillet 2025

Diffusion en direct gratuite du nouveau Don Giovanni de Munich ce dimanche à 19 H (CET)

mercredi 2 juillet 2025

Sphären.03. — Cinq chorégraphies innovantes en ouverture du Festival de Munich

|

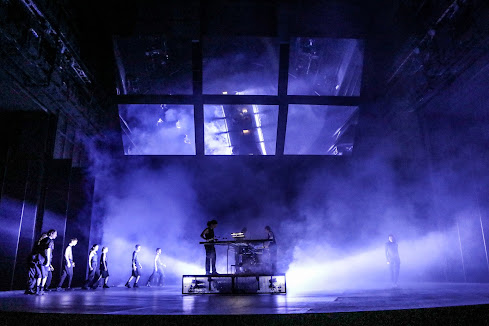

| Shutters Shut |

Le mot « sphères » (Sphären en allemand) vient de la science céleste pré-moderne, où il désigne ce qui se regroupe en cercle autour d'un centre, en couches et suivant un ordre supérieur. Autour de l'étoile fixe de l'art chorégraphique, des danseurs évoluent dans différentes sphères. Ils disposent d'expériences différentes et pratiquent des styles différents que le public est invité à découvrir.

Sur invitation de Laurent Hilaire, qui préside aux destinées du Ballet d'État de Bavière depuis mai 2022, des chorégraphes confirmés font office de curateurs dans Sphères : ils choisissent des danseurs de la jeune génération qui doivent répéter ou créer un travail à Munich. De plus, au moins une de leurs chorégraphies est présentée dans le même programme. Après Marco Goecke et Angelin Preljocaj, Laurent Hilaire a désigné le duo Sol León & Paul Lightfoot comme curateurs du programme Sphères.03. de cette année, qui vient de connaître sa première. Avec la double chorégraphie Schmetterling (Papillon) l'Espagnole et le Britannique ont réussi à conquérir le public munichois. Avec Shutters Shut et Subject to Change, tous deux créés en mars 2003 à La Haye, deux nouvelles œuvres des deux chorégraphes font leur entrée au répertoire du Bayerisches Staatsballett.

Sol León et Paul Lightfoot ont invité quatre chorégraphes novateurs à Munich : Pau Aran Gimeno, Dimo Milev, Eliana Stragapede et Borna Babić. Les trois derniers ont chacun créé une nouvelle pièce avec des danseurs du Staatsballett, tandis que Pau Aran Gimeno a travaillé sur une œuvre existante, Seeking the truth.

|

| Seeking the Truth, au coeur du mal de vivre |

Seeking the Truth est une pièce de danse qui semble narrative mais dont le décodage nous a paru difficile. À l'origine cette pièce était conçue comme un solo, Pau Aran Gimeno l'a ensuite recomposée pour un ensemble. Un groupe de sept danseurs et danseuses procède avec des gestes lents et précis à ce qui paraît un auto-examen qui porte aussi sur le vestimentaire, et donc sur l'apparence, sur le souci de paraître et de paraître identique. Vêtus de tuniques et de pantalons blancs, ils enfilent une jupe au-dessus du pantalon, cela peut faire penser à une fustanelle. Ils vont ensuite un à un déposer deux cailloux sur deux tas différents. Ils appartiennent visiblement à un même groupe, ou alors ils sont la multiplication d'une seule personne en sept exemplaires. Il s'agit peut-être d'une pratique rituelle. La danse semble interroger l'identité de chaque danseur au sein du groupe et questionner l'appartenance au groupe ou encore l'acceptation au sein du groupe au regard de l'identité individuelle. Les réponses à ce type de questions s'impriment dans les corps en mouvement qui semblent exprimer la difficulté existentielle, le malaise et la frustration s'installent. La recherche de la vérité qu'indique le titre de la pièce est nécessairement douloureuse. La chorégraphie s'inscrit dans la lignée du solo d'Aran Gimeno Un cadavre exquis II. Alors qu'il y était question de la gratitude qu'on peut avoir vis-à-vis de nos ancêtres, Seeking the truth se concentre sur la gestion du rejet et de l'hostilité.

|

| Still After, Marina Mata Gomez et Pablo Martínez |

Le travail créatif de la chorégraphie de Dimo Milev In fragments est exécutée par deux couples qui semblent tous deux rechercher l'intimité, mais leur approche est différente, un couple semble d'emblée plus harmonieux et synchrone alors que l'autre procède par tâtonnements, avec des temps de rupture et des temps de rapprochement. Milev travaille sur un principe de répétition évolutive. Il met particulièrement en valeur le rapport entre l'intention et le mouvement exécuté. Son langage chorégraphique explore toutes les dimensions de l'espace, le principe d'expansion joue un rôle prépondérant et contraste de manière passionnante avec l'intimité recherchée. Une phrase prononcée par Dimo Milev lors des répétitions est emblématique non seulement d'In fragments, mais aussi de tout le processus de création de Sphären.03 : " Votre imagination est la limite. Vous serez surpris de voir jusqu'où vous pouvez aller ! "

Shutters Shut de Sol León & Paul Lightfoot ne dure que 4 minutes mais cette pièce si courte est une chorégraphie pantomime d'une créativité, d'une originalité et d'une densité telles qu'elle mérite de figurer au panthéon de l'histoire du ballet contemporain. La pièce a été conçue au départ d'un extraordinaire poème que Gertrud Stein composa en 1923 : If I Told Him : A Completed Portrait of Picasso. Il s'agit d'une réponse à un portrait que Pablo Picasso a peint d'elle vingt ans auparavant. La poétesse avait enregistré sa propre lecture de son poème et c'est sur la voix de Gertrud Stein qu'évoluent deux personnages dansés et mimés par Carollina Bastos et Ariel Merkuri costumés et grimés de blanc et de noir, un travail chorégraphique d'une intensité exceptionnelle qui semble jouer sur l'imbrication du yin et du yang et sur l'ambiguïté du genre. La pièce composée de 1001 mouvements et de 1001 regards est d'une extrême rapidité d'exécution et ne peut être exécutée que par des danseurs au faîte de leurs carrières. Un travail " nanométré " qui a suscité des hurlements enthousiastes !

|

| Laurretta Summerscales et Jakob Feyferlik |

mardi 1 juillet 2025

Waldmeister de Johann Strauss, une opérette coquine et pleine de bonne humeur au Theater-am-Gärtnerplatz

|

| " L'orage a fait tomber sur nous toute la pluie du ciel..." |

|

| Daniel Prohaska en professeur Erasmus |

|

| Le nouveau monde en conversation avec l'ancien |

Acte 1 : Dans le moulin de la forêt, près d'une petite ville de province saxonne, vers la fin du 19ème siècle.

Un groupe de chasseurs très fiers, composé de Forsteleven, de la chanteuse Pauline et de leurs amies, est surpris par un orage et trouve refuge dans le moulin de la forêt. Là, tous échangent leurs vêtements de chasse mouillés contre des vêtements de meunier secs. Le professeur de botanique Erasmus Friedrich Müller vient lui aussi au moulin à vent et échange ses vêtements mouillés. Soudain, le redoutable conseiller forestier en chef Tymoleon von Gerius, directeur de l'Académie forestière, fait son apparition. Il recherche ses élèves qui se sont éloignés sans autorisation du service forestier. Pauline, habillée en meunière, tente de séduire Tymoléon en l'embrassant. C'est alors qu'Érasme apparaît et, à cause de ses vêtements, est pris par Tymoléon pour l'époux de la belle meunière. Le scandale est parfait, car Tymoléon est fiancé à Freda, la fille du gouverneur Hefele.

Acte 2 : Dans la maison de campagne de Pauline

Le capitaine Hefele et le maire Danner se rendent chez Pauline pour lui demander des comptes sur son mode de vie immoral. Mais Pauline et ses amies ne peuvent qu'en rire. Botho est éperdument amoureux de Freda. Alors qu'il embrasse Freda, ils sont surpris par Tymoleon et le prochain scandale est parfait. C'est alors qu'apparaît Pauline, à nouveau déguisée en meunière, qui met le conseiller forestier dans l'embarras. Le professeur Müller doit rédiger une expertise botanique pour Malvine, la mère de Freda, sur l'aspérule "noire" qu'elle a découverte. Mais le savant voit immédiatement que Malvine n'a fait que tremper dans l'encre noire la fleur d'une aspérule blanche ordinaire. Botho, Freda et Erasmus préparent alors un punch avec l'aspérule " noire " et beaucoup d'alcool, dont toutes les personnes présentes boivent. Toute la compagnie est prise d'un fort coup de barre après avoir bu ce puissant punch à l'aspérule.

Acte 3 : Chambre dans la maison de l'intendant Hefele. Peu à peu, tout le monde se réveille avec la gueule de bois et tout s'éclaircit. Botho retrouve sa Freda et l'énigme de l'aspérule "noire" trouve également son explication.

Crédit photographique © Marie-Laure Briane

vendredi 27 juin 2025

Theater-am-Gärtnerplatz - La Tosca de Stefano Poda brille comme un diamant noir

|

| Acte I - Scène du Te Deum |

|

| Acte III |

Dramaturgie Michael Alexander Rinz

Mario Cavaradossi Alexandros Tsilogiannis

Baron Vitellio Scarpia Matija Meić

Cesare Angelotti Timos Sirlantzis

Sacristain Levente Páll

Spoletta Juan Carlos Falcón

Sciarrone Holger Ohlmann

Le gardien de prison Lukas Enoch Lemcke

Le berger Oscar Zhekai Liang

Chœur, Chœur supplémentaire, Chœur d'enfants et Extras du Staatstheater am Gärtnerplatz

Orchestre du Staatstheater am Gärtnerplatz

jeudi 26 juin 2025

Peter Pan, un ballet conte de fées "parents admis" au Théâtre de la Gärtnerplatz

Peter Pan, un ballet conte de fées d' Emanuele Soavi

Musique de Han Otten

d'après James Matthew Barrie

Commande du Staatstheater am Gärtnerplatz

Première mondiale le 3 mai 2016 au Théâtre Cuvilliés

Chorégraphie Emanuele Soavi

Mise en scène et costumes Karl Fehringer , Judith Leikauf

Ballet du Staatstheater am Gärtnerplatz

Orchestre du Staatstheater am Gärtnerplatz

Crédit photographique © Marie-Laure Briane

mardi 24 juin 2025

Agamemnon d'Eschyle revisité par Ulrich Rasche au Residenztheater de Munich

|

| Clytemnestre (Pia Händler) tirant les cadavres d'Agamemnon et de Cassandre @Patroklos Skafidas |

|

| Ensemble @ Birgit Hupfeld |

samedi 21 juin 2025

La vie scandaleuse de Jean-Baptiste Lully. Un article d'Henry Prunières (1916)

Henry Prunières (1886-1942) fut l’un des grands musicologues français de la première moitié du 20ème siècle. Auteur de deux thèses sur L’Opéra italien en France avant Lully et Le Ballet de cour avant Benserade et Lully, il fut aussi ouvert à la musique de son temps et fréquenta de nombreux compositeurs de premier plan. Éditeur de la première édition monumentale des œuvres de Lully, il reste avant tout le fondateur, en 1920, de La Revue musicale.

Lully inspira à ses contemporains autant de haine que d'admiration. Ces deux sentiments contraires ne s'excluaient point. On célébrait les louanges de l'artiste, on vilipendait l'homme. « Lully estoit un franc scélérat qui, au génie de la musique près, qu'il avoit au-dessus de tout ce qui a jamais esté, n'estoit bon qu'en desbauches; ainsy il n'avoit point d'amis et n'en méritoit pas. » Cette oraison funèbre résume assez bien l'opinion générale à son égard.

La faveur dont jouissait auprès du Roi et des plus grands Princes ce fils de meunier florentin, échappé à l'antichambre de Mademoiselle d'Orléans, remettait les courtisans. Sa fortune immense, accrue sans cesse par d'heureuses spéculations, excitait l'envie des bourgeois. Les musiciens, les comédiens, les auteurs ne lui pardonnaient point ses succès et s'indignaient de la rigueur avec laquelle il exploitait son privilège de l'Opéra, broyant sans merci quiconque lui résistait.

Lully eût été le plus vertueux des hommes que la calomnie se fût déchaînée contre lui ; or, celui que Boileau appelait un coquin ténébreux cultivait avec application tous les vices et mettait son honneur à révolter la conscience plus ou moins hypocrite de ses contemporains par le cynisme avec lequel il les étalait.

L'impudence apparaît comme le trait dominant du caractère de Lully. Le buste si réaliste, si vivant de Coysevox suffirait à en témoigner. Tout dans cette face intelligente et vulgaire, aux yeux clignotants, aux lèvres épaisses, bouffonnante, sensuelle, pleine de feu, tout respire l'impudence. Peu d'hommes poussèrent plus loin que lui le mépris des autres. Au Roi las d'attendre que la toile se lève, au Roi qui s'impatiente et se fâche, il fait répondre « Le Roi est le maître, il peut attendre tant qu'il lui plaira ! » À Louvois, son ennemi, qui lui reproche d'avoir obtenu la charge de Conseiller du Roi par ses grimaces qui ont fait rire aux larmes le Souverain, il riposte « Mordieu, vous en feriez bien autant, si vous pouviez. » Il n'est pas jusqu'au Ciel dont il ne se soit moqué à l'occasion, témoin l'anecdote fameuse du manuscrit brûlé pour obtenir l'absolution, mais dont il gardait une copie.

Enfin, n'est-ce pas de sa part un comble d'impudence que d'oser en 1662 soumettre à la signature du Roi, de la Reine, de la Reine Mère et de Princes illustres son contrat de mariage sur lequel il se donne pour Fils de gentilhomme florentin », alors que son père exerce encore, à Florence, le métier de meunier ?

Visiblement, Lully se plut toute sa vie à braver l'opinion publique. Confiant dans son génie, se sachant sans rival et indispensable au roi, il prit plaisir à à mettre en fureur la meute de ses ennemis. Deux ou trois fois pourtant, il passa la mesure et sentit cruellement la rudesse de leurs crocs.

|

| Lully par Paul Mignard |

Ce petit homme trapu, ventru, « d'assez mauvaise mine et d'un extérieur fort négligé » était, pour employer l'euphémisme de son biographe, Le Cerf de la Vieville, « fort adonné à ses plaisirs. » II buvait beaucoup et s'enivrait volontiers en noble compagnie avec les Vendôme, le chevalier de Lorraine, le comte de Fiesque, toute cette troupe de seigneurs libertins qui formaient, bande à part, se groupaient autour de Monsieur, frère du Roi, et passaient pour pratiquer ce qu'on dénommait alors « les mœurs italiennes.» Lully jouissait d'une immunité relative grâce à ses puissants protecteurs et grâce au roi, qui fermait les yeux sur sa conduite, mais cela précisément faisait scandale. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIe siècle il n'était point rare qu'on envoyât au bûcher celui qui était convaincu de sodomie. Les gazettes sont pleines du récit d'horribles exécutions de ce genre et il suffit de lire les Aventures de Dassoucy pour voir à quels périls s'exposaient ceux qui se croyaient encore au temps de Henri III et que leur naissance ne mettait pas au-dessus des rigueurs de la justice.

II semble que Lully ait été de tout temps adonné à ce vice qui fleurissait dans son pays natal. — On ne peut s'imaginer à quel degré de corruption était arrivée l'Italie vers le milieu du XVIIe siècle.— L'habitude des castrats sur les théâtres pour représenter les rôles de femmes favorisait de singulières erreurs. « Habillés en filles avec des hanches, de la croupe, de la gorge, le cou rond et potelé, on les prendrait pour de véritables filles » , écrit de Rome le président de Brosses, et d'ajouter malicieusement « On prétend même que les gens du pays s'y trompent quelquefois jusqu'au bout ». M Mazarin, en important l'opéra à Paris, en faisant venir à la Cour de France des troupes de chanteurs ultramontains, se trouvait avoir du même coup favorisé ces mœurs étrangères. Vers 1661, Lully fut compromis dans une grave affaire de ce genre. Pour éviter d'être chassé de la Cour, il prit un parti héroïque il se maria. C'est à cette aventure demeurée secrète que fait allusion Benserade dans une pièce de vers destinée à Lully déguisé en chirurgien dans un ballet.

De fait, durant une dizaine d'années, on put croire Lully revenu de ses erreurs amoureuses. Il se comportait en mari modèle, faisant chaque année un enfant à sa femme, économisant, plaçant de l'argent sur des terrains, faisant construire des maisons de rapport, bref, vivant en honnête bourgeois de Paris.

En 1672, Lully devint directeur de l'Opéra. Dès lors, il se livra à une vie extraordinaire de travail et de débauche, usant et abusant de ses forces.

Il délaisse désormais sa femme ou plutôt ne voit plus eu elle qu'une bonne ménagère pour laquelle il conserve de l'estime. Il la charge de gérer sa fortune. « Elle recevoit, payoit, amassoit à sa fantaisie », écrit La Vieville. « Il estoit donc bon mary, Monsieur ?...Bon mary, Madame ? pas mauvais. N'est pas assez ? »

Saint-Evremond, en revanche, insinue que la mort de sa femme l'eût laissé de glace :

Que c'eut Orphée en son sort déplorable.

Perdre sa femme est une adversité,

Mais ton grand cœur auroit été capable

De supporter cette calamité.»

Et Saint-Evremond termine sur cette allusion aux mœurs du Florentin :

Je trouve cependant de la diversité

Sur un certain sujet assez considérable :

|

| Gravure de Jean-Louis Roullet à partir du portrait de Paul Mignard |

D'entreprendre mal à propos

De faire des feux d'artifice ;

Vous a fait un feu si lugubre et si triste

Et vous a mal servis pour vos demi-louis,

Le procès des chaussons se poursuit; s'il s'achève,

Il nous en fera voir bientôt un autre en Grève

Dont vous serez plus réjouis.

C'est à ce procès que fait allusion un factum célèbre publié au début de 1676. Ce factum rédigé pour la justification d'Henri Guichard, accusé par Lully d'avoir voulu l'empoisonner, fait allusion en termes fort clairs aux mœurs dépravées du Surintendant

Le suppliant ne prétend point entrer ici dans le détail des débauches infâmes et des libertinages de Baptiste : il ne veut point souiller les oreilles des juges par le récit d'une longue suite d'ordures et d'infamies semblables à celles qui ont autrefois attiré le feu du ciel sur des villes entières et qui auraient fait indubitablement chasser ce libertin de la Cour peu de temps après qu'il eust commencé d'y paraître, si l'on n'avoit cru trouver un jour dans son repentir de quoy justifier la grâce qu'on luy fit en faveur de la Musique.

Il est vrai de dire que cet Arion de nos jours doit son salut à son violon, comme celuy de Lesbos fut redevable du sien à sa harpe qui le tira du naufrage : le vent qui a receu les cendres de l'infâme Chausson, dont le procès note Baptiste, a porté cette vérité si loin que mesme les Gazettes Etrangères au sujet d'un méchant feu d'artifice qu'il s'avisa de faire vis-à-vis sa maison, en 1674 publièrent partout que s'il n'avoit pas réussi dans ce feu-là, on réussiroit mieux à celuy qu'il avoit mérité en Grève. [Il est à noter que jusqu'aux environs de 1660, Lully fut surtout renommé à la Cour pour ses talents de violoniste et de danseur.]

Peut-être impressionné par ces menaces, Lully mena durant quelques années une vie moins scandaleuse. Il prit pour maîtresse Mlle Certain, l'aimable claveciniste chantée par La Fontaine. Tout Paris se pressait aux concerts que l'habile artiste donnait en sa maison et où Lully faisait souvent chanter des morceaux inédits de ses opéras. L'idylle fut malheureusement de courte durée et finit fort vilainement. Lully, en qualité de Surintendant de la Musique du Roi, avait le droit « d'avoir un page mué près de sa personne.»

Ce page, en 1684, avait nom Brunet; c'était un habile musicien qui avait bien profité des leçons de son maître. Lully ne tarda pas à s'éprendre de sa personne plus encore que de ses talents et poussa l'impudence jusqu'à étaler cette liaison scandaleuse aux yeux de sa femme et de ses enfants. Il avait alors cinquante-trois ans. Jalouse, Mlle Certain n'hésita pas à faire prévenir le Roi de la conduite de son favori. Justement Bourdaloue venait de prêcher à Versailles, et, dans son compliment d'adieu au Roi, lui avait fortement conseillé d'exterminer de sa Cour le vice auquel sacrifiait Lully à la suite de ce sermon, Louis XIV « avait parlé à Monsieur sur les mœurs de beaucoup de ses domestiques ».

On devine l'effet que fit sur le monarque la dénonciation de Mlle Certain, lui montrant que ses propres favoris ne se conduisaient pas mieux que ceux de son frère. Il se décida à sévir contre l'homme auquel il avait si souvent pardonné. Le page fut arrêté, enfermé à Saint-Lazare et là fouetté d'importance. Le bruit courut que, sommé de dénoncer ses complices, il avait nommé plusieurs grands seigneurs de la Cour. Lully reçut un blâme solennel du marquis de Seignelay et fut averti que s'il revenait jamais à pareilles pratiques, le Roi ferait de lui un exemple éclatant.

L'affaire fit grand bruit. Ravis de cet affront fait à un homme qu'ils détestaient, les courtisans s'en donnèrent à cœur joie. Cent vaudevilles prirent leur vol.

Certains parlaient à Lully de la colère du Roi :

Ah! Lully, songe à changer,

Tu reviens quand il te chasse,

Tu ne peux plus l'engager.

C'est le Roy qui te menace,

Ah! Lully, songe à changer.

D'autres lui prodiguaient des consolations burlesques :

Dans peu ton Brunet reviendra,

Car le Doge vient qui fera

La paix de l'Italie.

D'autres prêtaient à Lully des discours impudents :

Que Brunet soit son mignon

Elle est une vieille vache,

Il est un joly bardache.

Le reste de la comparaison ne peut être cité.

Il semble, à dire vrai, que Lully fut plus ému de la disparition de son page que du scandale qu'il avait soulevé. Le roi, sous le charme de l'opéra de Roland n'avait pas tenu rigueur au compositeur de ses incartades. Au mois de juin 1685, le Florentin faisait chanter dans t'Orangerie de Sceaux, au cours d'une fête donnée à Louis XIV par Seignelay, une cantate de circonstance sur des vers de Racine. Ainsi s'affirmait la rentrée en grâce du musicien et ses rapports amicaux avec le Secrétaire d'Etat.

|

| Gravure d'Amédée Geille. d'après un dessin de Johannot |

La Cour s'amusa quelque temps de cette liaison un peu ridicule :

L'amour de la Maréchale Duchesse de la Ferté n'occupait pas Lully tout entier.. Il menait de front diverses aventures et ne dédaignait pas de se livrer à des débauches crapuleuses. Des couplets graveleux nous ouvrent un jour singulier sur la vie privée de Lully vers la fin de son existence.

Une note du chansonnier Maurepas, d'où ces couplets sont tirés, indique que Jeannot était un fameux spécialiste des maladies secrètes. Si l'on songe à ta mort étrange de Lully, à cette blessure insignifiante au pied qui s'envenima, se gangrena et emporta le malade, malgré tous tes efforts de la médecine, on peut se demander si Lully n'avait pas contracté le mal redoutable auquel son ami et protecteur le Duc de Vendôme dut un peu plus tard la perte de son nez. Ses contemporains le croyaient et en rendaient responsable une danseuse de l'Opéra, Mademoiselle Pezant, ainsi qu'en témoigne une note qui accompagne le couplet suivant :

En 1686, alors qu'il achevait Armide, Lully fut dangereusement malade. Était-ce une crise de cette terrible maladie qui le tourmentait, ou plutôt n'éprouvait-il pas les suites de son intempérance et de son ivrognerie sous forme d'un accès de diabète. On se rappelle les reproches de la bonne madame Lully au chevalier de Lorraine : « C'est vous qui l'avez enivré le dernier et qui êtes cause de sa mort » Il est bien certain que ce furent les excès de toutes sortes auxquels se livrait Lully qui hâtèrent sa. fin. Il eut pourtant quelques mois heureux et brillants avant de succomber. Armide venait de réussir triomphalement à Paris ; Lully fit représenter chez les Vendôme au château d'Anet, en présence du Dauphin, la Pastorale d'Acis et Galathée. Le soir, on intriguait pour prendre place à la table du spirituel Surintendant de la Musique, dont les saillies et les bons mots faisaient les délices de l'assistance.

Lully était un merveilleux convive; il tenait en joie ceux qui l'entouraient et excellait à chanter des airs à boire de sa façon. La Vieville parle avec attendrissement de la chanson « Buvons, mes chers amis, buvons », qu'il entonnait de manière inimitable.

Au château d'Anet, Lully rima des vers fort tendres pour la principale interprète de son opéra, la fameuse Marthe Le Rochois. Chaulieu nous les a conservés avec la réponse qu'il y fit. Ilsse chantaient sur l'air de sarabande du ballet de la Naissance de Vénus.

Ce ne fut sans doute qu'une passade. D'ailleurs Lully, plus galant que jamais, malgré son âge, adressait un madrigal admiratif à la belle Fanchon Mareau, qui chantait le rôle de Scylla dans ce même opéra :

Lully quitta Anet comblé de présents par les Vendôme. Le duc lui avait donné une bague de grand prix qui lui venait de son aïeul ; occasion pour les ennemis de Lully de s'égayer :

C'est pour Lully,

Eh! pouvoit-on en France

Mieux choisir que luy ?

Trois mois après son retour d'Anet, Lully fut victime d'un accident bizarre en dirigeant, avec trop de véhémence, son Te Deum en l'église des Feuillants de la rue Saint-Honoré, il se frappa violemment l'extrémité du pied. La gangrène se mit à cette petite blessure, et, après une longue agonie, il expira le 22 mars 1687.

Pris de repenti ,et d'angoisse à la veillé de mourir, il avait fait pénitence avec une ardeur extraordinaire, se faisant mettre sur la cendre, la corde au cou et marquant la douleur de ses fautes de la manière la plus édifiante. Par son testament, dicté au milieu des affres de l'agonie, il avait ordonné un grand nombre de messes pour te repos de son âme et légué des sommes considérables à des fondations pieuses.

Sa mort fut saluée par les cris de joie de ses ennemis. Ils s'acharnèrent sur sa mémoire avec une cruauté qui nous semble abominable.

Les épigrammes se multiplièrent. On connaît les stances de Pavillon à propos du Mausolée de Lully sur lequel était représentée « la Mort tenant d'âne main un flambeau renversé et de l'autre soutenant un rideau au-dessus du buste. »

Vous par qui les plus grands héros,

Sous prétexte d'un plein repos,

Se trouvent obscurcis dans d'éternelles ombres,

Pourquoi par un faste nouveau

Nous rappeler la scandaleuse histoire

D'un libertin indigne de mémoire,

Peut-être même indigne du tombeau?

S'est-il rien vu de si mauvais exemple ?

L'année même de la mort de Lully, Bauderon de Senécé publia son pamphlet Lettre de Clément Marot sur ce qui s'est passé à l'arrivée de J.-B. Lully aux Champs-Élysées où il dénonçait les mœurs infâmes, de l'ex surintendant. À cette campagne contre tla mémoire du mort, les admirateurs de Lully répondirent, en exaltant le génie du Florentin, que nul ne songeait encore à contester. Mais, en haut lieu, on se montrait assez, hostile aux apologistes de Lully. C'est ainsi qu'un certain Nodot, qui, pour plaire à la Duchesse de La Ferté, avait composé un Triomphe de Lully aux Champs-Elysées, ne put obtenir l'autorisation de le faire imprimer.

Dans cet opuscule, l'auteur s'élevait avec force contre ce qu'il appelait « des calomnies qui n'avoient pour fondement que la jalousie ». Après quoi, il alléguait que si les juges impartiaux « vouloient prendre la peine d'entrer dans le détail de sa vie, ils trouveroient qu'il l'a passée avec des plaisirs que ses adversaires nomment criminels et que cependant leur Tribunal n'a jamais condamnés dans les plus grands héros. Lully était donc admis au rang des demi-dieux et, par une délicate attention, prenait part au festin céleste à côté de Ganymède.

Ce panégyrique nous montre que les mœurs de Lully, si sévèrement critiquées par ses ennemis, étaient jugées avec indulgence par ses admirateurs. « Mon pauvre ami, déclare Le Cerf de la Vieville, Lully est Lully, comme a dit Monsieur de La Bruyère ; mais Lutty étoit homme et homme adonné à ses plaisirs. » Il faut ajouter que « ces plaisirs étaient ceux d'un grand prince comme Philippe d'Orléans, de grands seigneurs comme les Vendôme, le Chevalier de Lorraine et cent autres, car ce n'est pas sans raison que Bussy Rabutin se plaignait, dans sa France galante, de voir la Cour adonnée à ces pratiques honteuses.

Une curieuse lettre de l'abbé Atto Metani nous montre que Lully avait des disciples en débauche aussi bien qu'en musique. Peu de jours après la mort du Surintendant, le Roi se résolut à sévir contre les hérétiques en amour ; il les bannit de sa présence. Atto Metani, en rapportant ce fait, ne peut s'empêcher de rappeler le souvenir de Lully :« Les exilés sont tous disciples du fameux Baptiste et il semble bien qu'après sa mort sa secte ne puisse se maintenir dans le crédit et la puissance où elle se trouvait jusque-là, grâce aux appuis et à la faveur dont il jouissait à la Cour. Vous trouverez ci-joints quelques vers composés pour immortaliser la mémoire de cet homme :

Qui donc rimait ces vers féroces ? D'austères moralistes, d'honnêtes gens révoltés par les mœurs infâmes du Surintendant ? Non pas, d'aimables compagnons de débauche comme Chaulieu, La Fare, Pavillon, Bauderon de Senecé ; des gens de lettres blessés dans leur vanité ou leurs intérêts ,furieux de n'avoir pu fournir de livrets au musicien, jaloux du succès, du crédit, de la fortune de Lully.

On aurait grand tort, en étudiant Lully, de négliger sa vie privée. Elle nous permet de replacer l'homme dans son milieu, parmi ces seigneurs libertins adonnés aux mœurs italiennes qui forment la Cour des Vendôme. Elle nous révèle chez l'homme une sensualité ardente, capable de l'entraîner aux plus périlleuses aventures, une soif de plaisir, de jouissance, un besoin de brûler la vie par tous les bouts, qui peuvent être fort antipathiques, mais qu'il n'est pas indifférent de connaître pour bien comprendre sa musique. À côté du Lully officiel, du Lully Conseiller du Roi,, en habit de cérémonie, nous devinons un Lully nouveau, débraillé, vulgaire, allant s'enivrer dans les mauvais lieux de la Capitale.

Il faut tenir compte de ces indications en étudiant l'œuvre du Florentin. Elle nous apparaît aujourd'hui, comme la tragédie classique, figée dans une noblesse majestueuse. Aux contemporains elle semblait singulièrement vivante et expressive. Ce n'est pas en vain que l'austère Boileau stigmatisait :

Cette musique a fait verser bien des pleurs, battre bien des cœurs, succomber bien des vertus...

HENRY PRUNIÈRES.

Source : BnF - Gallica